在盛夏的午后,你推开车门,热浪像一封急促的来信;而在雨夜的地库,反光与雾气又把视线揉成一团。我们习惯用“更深的颜色”与世界周旋,却很少追问:隔热,真的只能靠变暗吗?答案,藏在雨林深处一抹幻蓝里。

雨林给出的启示:颜色不是涂上去的,是“长”出来的

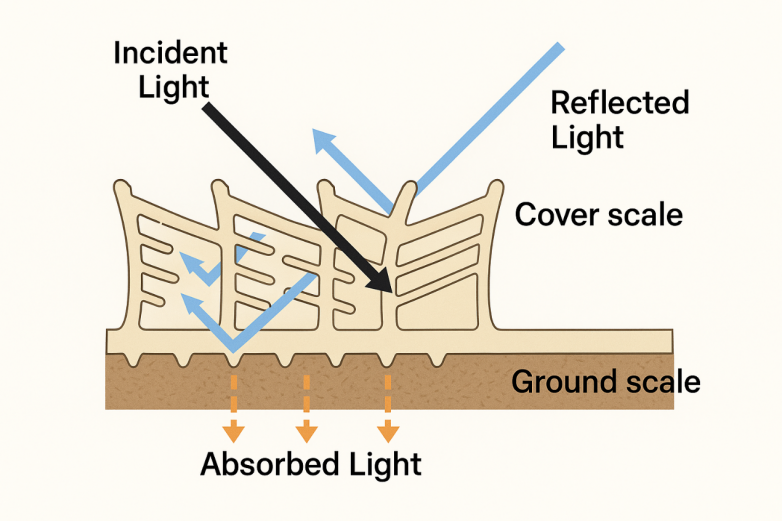

“蓝闪幻蝶“的蓝,并不来自颜料。它在翅面上“长”出无数细密的微纳结构:分叉的脊(ridge)与层层叠加的薄腔(lamellae),像一座座极小的阶梯。阳光掠过,特定波段被强化,其他颜色被温柔地按下,于是出现了高纯度、会随角度流动的虹彩。这是一种优雅的秩序:用几何,管理光谱。背面闪耀,便于同伴识别;合翅静止,又以褐色与眼斑融入林下。既被看见,也能隐身——自然的两难,被轻轻化开。

从翅面到玻璃:把“几何秩序”翻译成工程语言

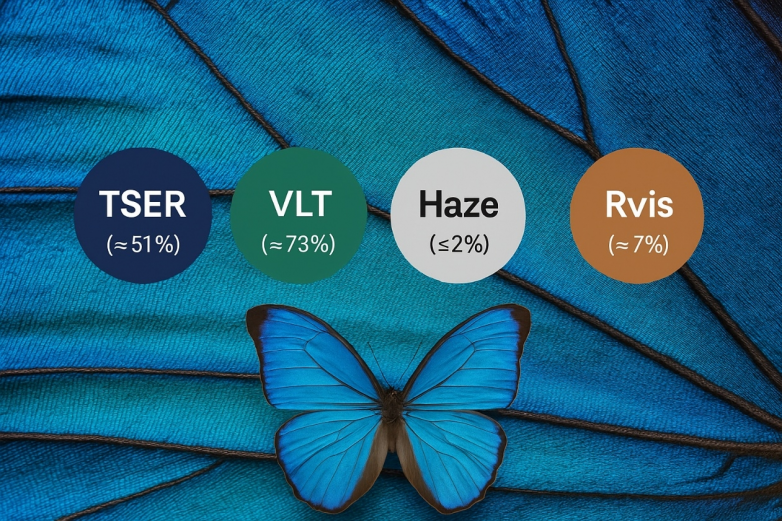

当视线从蝶翅移向车窗,我们真正追求的只有四件事:更凉、更透、更稳、更美。答案不在一味加深颜色,而在对光谱的精密编配——像为一首乐曲细调声部:在承载热感的红外段,我们以多层复合光学膜的层厚与折射率精确调谐,让多余的热量被“消音”,由此提升 TSER(约51%),使体感安静下来;在负责视野的可见光段,则尽力保留通透与明亮,让 VLT(约73%) 不被无谓牺牲,白天轻盈清澈,夜晚也从容稳定;为应对雨雾与地库等弱照场景,我们打磨界面与分散度,使 Haze(≤2%) 常年维持在低位,线条与边缘因此更干净利落;至于外观,则控制 Rvis (约7%)于克制范围,让光泽像低声部一样纯净,不刺目、不扰人。整套路径坚持非金属的纳米/复合陶瓷体系,在有效管理热辐射的同时,对日常导航、手机与ETC保持天然友好,于是你不必在通信与隔热之间作出艰难取舍。

把体验写进日常:每一段光,都有恰如其分的温度

盛夏的立交桥下,你在红灯前短暂停车。阳光正烈,车内却不再急躁:峰值温度抬得慢,直晒的刺与燥,被一层看不见的秩序悄悄削弱。你能清晰地看见前方车牌的细纹,说明 VLT 被好好保留下来。雨夜回家的路上,水汽贴着挡风玻璃游走。对向车灯晃过,视线仍安稳:雾度低,边缘不糊;反射低,不见刺目的镜面感,内饰也不再映出“鬼影”。你甚至会不自觉放慢脚步——不是被迫,而是因为看得清,心也静。清晨把车停在城郊,阳光从树缝掠过,外观呈现出一种细腻的微金属光泽:它不像镜面那样喧哗,却让线条更干净、车色更克制。美感,在功能安顿好之后,才愿意从容地露面。

在这些微妙的瞬间里,一些旧有的想当然,自己就退场了:你会发现,更深的颜色,并不等于更好的隔热——真正让你感到“凉”的,是对红外与总太阳能的管理;你也会明白,更高的反射,并不代表更高级——它可能把刺眼还给自己与对向来车,真正高级的,是在低反射里保持清澈;至于“加一点金属层会不会更猛”,答案往往是得不偿失——隔了一层信号,导航与支付的每次迟疑,都会把方便变成麻烦。所以,与其追逐“更黑”“更亮”的单一形容词,不如用 VLT / IR·TSER / Haze / Rvis 这一组有分寸的指标,去丈量“更凉且更透”的平衡。

将秩序交给玻璃,把自由还给彩虹

当“蓝闪幻蝶“用几何写成颜色,我们学会了用工程写成体验。隔热,不再是把光关进牢笼,而是请它按章行走;通透,也不再与清凉对立,而是在良好的谱段管理里,彼此成全。你坐进车里,看到的世界依旧明亮——只是少了几分灼热,多了几分从容。而这份从容,恰是我们心中“艺术隔热”的样子:更凉,是体感;更透,是安全;更稳,是岁月;更美,是节制。

当雨水轻触玻璃,我们的窗膜会绽开一抹短暂的“虹”。那不是缺陷,而是光与水在极薄的膜面上相遇后彼此成全的礼物。如同人生,风雨来时,世界会被一层薄薄的迷雾笼罩;耐心让水意褪去,秩序归位,视野再度清澈。短暂的彩虹提醒我们,清凉与通透并不排斥,正如波折与美好并不冲突。

愿你在每一段路上,都能像“蓝闪幻蝶”启发下的固驰“艺术隔热”那样——在光谱有序中安住,在风雨之后更从容地看见自己,也更温柔地看见世界。

来源:零点娱乐时刊

标题:FlexiShiled固驰X蓝闪幻蝶|艺术隔热,与光和解

地址:http://www.02b8.com/yjdyw/61917.html